Avant la Révolution, les droits de péage perçus sur les marchandises transportées étaient le privilège de grands seigneurs laïcs ou ecclésiastiques :

- Le duc de Noailles détenait les bacs de Montfort, Aillac et Carlux,

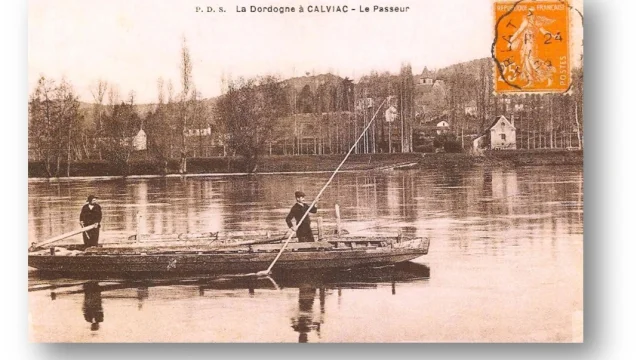

- Le marquis de Fénelon ceux de Saint-Julien et Calviac.

Au XIXe siècle, l’administration des Ponts et Chaussées ouvrit des bureaux de statistiques, tandis que la batellerie était en déclin. Les droits de passage furent mis en adjudication par les Contributions Indirectes.

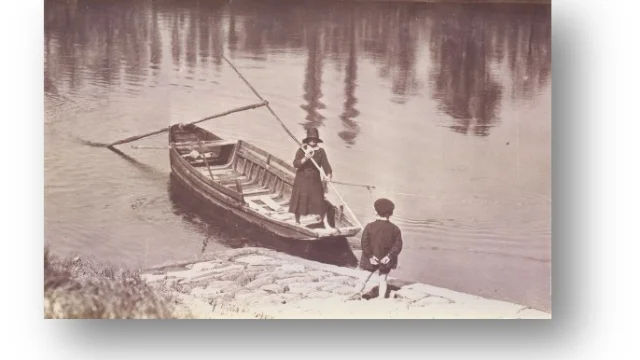

Le bac était relié par un câble d’une rive à l’autre. La force du courant, combinée à l’orientation du gouvernail, permettait le déplacement en oblique.

En 1877, trois embarcations étaient en service :

- Un grand bac de 12 m : 50 personnes ou 10 chevaux/bœufs

- Un passe-cheval de 10,6 m : 15 personnes

- Un batelet de 7 m : 6 personnes

A partir de juillet 1882, le bac permettait aussi aux habitants de Sainte-Mondane et plus largement de la rive gauche de rejoindre facilement Calviac pour prendre le train ; la gare de Sarlat ayant été mise en service sur la ligne Siorac–Cazoulès le 02 juillet.

En 1895, la construction du pont de Saint-Julien-de-Lampon réduisit fortement l’activité du bac. Déjà, il n’assurait plus que le passage des piétons et animaux (les charrettes exclues).

Une délibération de 1906 précise : « Le passage de Calviac a perdu de son importance du fait de la construction du pont de Saint-Julien et de la suppression du péage au pont de Groléjac. »

En 1908, Mademoiselle Espitalier, dernière fermière, demande la résiliation du contrat après le décès de son employé.

En 1935, le Conseil Municipal demande la construction d’une passerelle entre les deux rives.

En 1939, le facteur de Calviac traversait encore la Dordogne quotidiennement en barque.

Le passage fut assuré tant bien que mal par une seule barque jusqu’en 1952.

Petites informations supplémentaires !

Conditions pour devenir passeur. Le passeur devait :

- Avoir au moins 21 ans,

- Être titulaire d’un certificat d’aptitude,

- Présenter un certificat de moralité signé par le maire.

Fonctionnement :

- Service possible du lever au coucher du soleil,

- Double tarif la nuit, uniquement si la visibilité est suffisante,

- En période de hautes eaux (2 m au-dessus de l’étiage) : tarif doublé,

- Passage interdit si l’eau atteint 3 m au-dessus de l’étiage ou si de gros glaçons sont présents !

La Maison du Passeur de Calviac :

Construite en 1869, bâtie en pierres de taille, surélevée de 8 marches contre les crues et inondée malgré cela en 1940, 1944 (la plus forte), et 1952.

Aujourd’hui, la maison du passeur est un snack qui propose des pizzas et boissons fraîches ! Elle est située entre la voie verte et la plage.

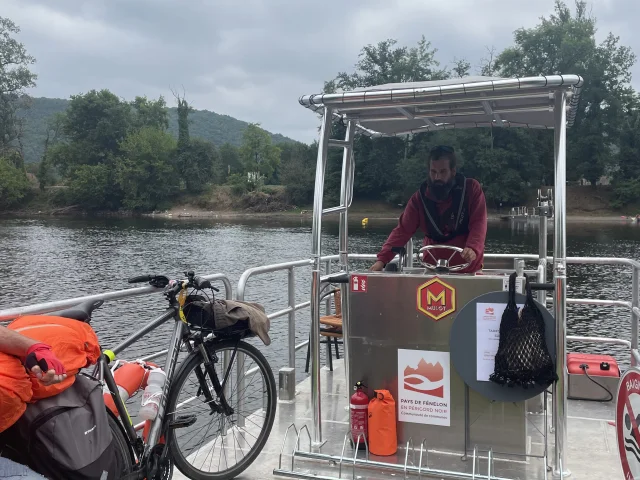

Un bac pour traverser la Dordogne

Un bac pour traverser la Dordogne